ニコン開発者インタビュー

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

9月に製品発表された「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」が、2020年12月11日、いよいよ発売になりました!

日本中の、いや世界中のニコンユーザー待望のレンズですから、もう注文された方も多いと思います。もちろんヨドバシ.comですよね? はい、ありがとうございます!

ところでこのレンズ、漏れ伝わってくるところではどうやら相当な自信作らしいのです。それはぜひ話を聞かなければ! というわけで、このレンズの企画と開発を担当されたみなさんにお話を伺う機会を得ました。お忙しい中の短い時間ではありましたが、「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」に対する自信や意気込み、開発の苦労話をたっぷり語っていただきました。

お話を伺ったみなさん:

株式会社ニコン 映像事業部 UX企画部

陳 思思 さん

株式会社ニコン 光学本部 第三設計部

原田 壮基 さん

株式会社ニコン 光学本部 第二開発部

中野 拓海 さん

簡単に3名の方のお仕事を紹介します。

陳さんは商品企画。「次はこういう製品を作ろう」を考える人です。その裏付けとなるのは市場動向やユーザーニーズなどのデータ分析。とは言えデータだけで全ての答えを出すわけではなく、その上でニコンはどうすべきかとか、こんな商品を出して世の中を楽しくしたいとか、広い視野と高い理想をもって「次の一手」を考えておられます。商品が生まれる時の起点です。

原田さんは光学設計。商品企画で考えたことを受けて、それを実際に開発・設計する人です。中でも原田さんのご担当はレンズの基本となる光学系。わかりやすく言えばガラス玉の部分です。改めて言うまでもなく、ここでレンズの性能が決まってしまうので、極めて重大なお仕事です。

中野さんはメカ設計。原田さんのご担当がガラス玉の部分だとしたら、中野さんはそれ以外のすべての部分の開発・設計を担当されています。フォーカシングや絞りの機構から鏡筒の作り、フードに至るまで、中野さんのお仕事によって、ユーザーが実際に手に取って使うことができるレンズになります。もちろん光学設計とは二人三脚でお仕事を進めていきます。

では、どうぞご覧ください!

聞き手:K(フォトヨドバシ編集部)

象徴するレンズ

PY:いきなり勉強不足を露呈しますが、ニコンが初めてF1.2レンズを世に出したのはいつのことですか?

陳:レンズ交換式カメラ用では1965年の「NIKKOR-S Auto 55mm F1.2」が最初です。50mmでは「Ai NIKKOR 50mm F1.2」が最初で1978年です。

PY:1965年!55年も前のことなんですね。そしてその後もたびたびF1.2のレンズが登場するわけですが、最後に出たのは?

陳:「Ai Noct Nikkor 58mm F1.2 S」で1982年です(※)。

PY:ということは、今回の「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」は、実に38年ぶりにニコンから出たF1.2レンズということになりますが、どうして再びF1.2なのでしょう? それもF1.4を差し置いて。まずはそこへ至った経緯に興味があります。

陳:やはり、口径の大きなZマウントになったことがいちばんの理由です。制約が多かったFマウントに比べて、設計の自由度が格段に広がりました。当然、レンズを作る私たちにはそれを最大限に活かした、新たなチャレンジが求められます。「Zマウントによって生まれ変わったニッコール」を象徴するレンズとして、先に発売された「NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct」と、この「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」は最初から計画にありました。つまり、「どうせやるならいちばん難しいレンズを」ということです。

PY:そのどちらか一つだけというわけには・・・これはやっぱり行きませんねえ。

陳:さすがにNoctは100万円を超えるレンズなので。話題は提供できると思いますが、多くのユーザーにその良さを実感していただく、というところまでは残念ながら行けません。ではF1.2はNoctの廉価版か? というと、もちろんそうではありません。「手が届くNoct」という位置付けにあるのは確かですが、MFとAFという大きな違いもあります。自動車に例えるならNoctはF1マシン、F1.2は公道を走れる最速のスポーツカー。どちらも「クルマ」には違いありませんが、作られた目的も、運転する人も、活躍するフィールドも違います。

PY:今回の「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」の販売価格は、ヨドバシカメラでは税込278,300円(発売時点)ですが、これはかなり頑張っていただいた結果ではないですか?

陳:はい、頑張りました。それでも決して安いレンズではないのですが、少しでも手に届きやすい価格を実現するために精一杯、努力しました。

PY:ユーザーにしてみれば、これは嬉しいですよね。もちろんヨドバシカメラとしてもありがたいことです。ところでロードマップにF1.4がないのはどうしてでしょう?

陳:やはり疑問に思われますよね? おっしゃる通り、F1.8とF1.2があれば、その間にF1.4が欲しくなると思います。でも実際には、細かく刻んでレンズを用意するよりも、F1.8とF1.2という、少し離れたところにある2本を使い分けていただく方が、レンズの性格や描写の違いをより楽しんでいただけると思うのです。

PY:なるほど、確かにその通りですね。私自身、「F1.4は必ずあるもの」という刷り込みがいつの間にかされていたようです。それに、悩んだ末にF1.4を買ったところで、どうせすぐにF1.2が欲しくなりますしね(笑)。この「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」の設計がスタートする時、商品企画から設計へのリクエストはどんなものだったのでしょう? また、設計から上がってきた案は商品企画としての要望通りだったのでしょうか?

陳:通常は、実現すべき性能や仕様に関して細かい要件をつけることが多いのですが、このレンズに関してはそれほど多くはありませんでした。

PY:具体的にはどんなことを?

陳:「最高の画質」「動画への配慮」、重要度が高いものはそれだけです。「手の届くNoct」は価格面だけでなく、画質に関しても同じです。この「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」はNIKKOR ZのS-Line中でも最高画質で、今までと比較して圧倒的な描写力を目指しました。また、ミラーレスになってから動画の需要が高まっており、Zレンズ全体で静音化を取り組んでいます。50/1.2も静音化、ブリージングの低減などを強化し、動画撮影へ対応しています。もちろん静止画と同じ高画質の描写が動画でも使えます。

PY:大きさや重さ、製造コストは商品を企画する上で大事な要素だと思いますが、もちろんそういう要件もあったんですよね?

陳:いや、それらに関しては特に。

PY:それは心配ではないのですか? 何らかの指針や歯止めが無いと、あまりにも自由奔放すぎる案が出てきちゃったりとか。

陳:まさにその自由奔放を具現化したレンズがこれです(笑)。ふふ、それは冗談ですが、でも自由に考えてもらいたかったのは本当です。なぜかと言うと、小さくしろ、軽くしろ、コストをかけるなと言ったところでF1.2では限界があることは最初から分かっています。そもそも、あまり細かな注文をつけるようなレンズではないのです。それよりも、「最高の画質を実現する」といういちばんの目標がきちんと共有されて、それに相応しいレンズが出来上がることの方が、今回の場合は重要でした。

※ Nikon 1シリーズ用の「1 NIKKOR 32mm f/1.2」(2013年)を除く。

ベルテレ博士の宿題

PY:では開発者の方にお聞きします。そういうオーダーというのは開発者としては嬉しいものですか?

原田:それはもう、奮い立ちました。要件が少ないと言っても、最終的に商品としてたくさんのユーザーのお手元に届け、快適に使っていただかなければなりません。写り優先とは言え、サイズ、重さ、あるいは製造コストを度外視していいわけではないのは当然ですし、ユーザーニーズの分析結果もしっかりインプットしてもらっています。つまり信頼されていることの裏返しなので、それには確実に応えなければいけません。一方、「そこさえ踏まえてくれれば、あとは思いっきりやっちゃって構いませんよ」とも言われているわけで・・・少なくとも私はそう受け取ったので(笑)、これは挑戦のし甲斐がある仕事だと思いました。

PY:開発は、まず何からスタートしましたか?

原田:毎回そうですが、まず、どのようなレンズ構成で行くかを考えました。開発者は、普段からいろいろなアイディアを密かに温めている、という話を以前のインタビューでさせてもらいましたが、ここでもそれが起点になっています。

PY:商品説明を読むとレンズ構成は「対称型」とのことですが、つまりこれはビオゴンタイプですよね?

原田:そうです。ご存知の通りツァイスのビオゴンは広角レンズですが、最初の設計は1930年代という由緒ある型です。このビオゴンというのは、標準レンズとして当時とても明るく高性能だったゾナー5cm F1.5から発展してビオゴン3.5cm F2.8という明るく高性能な広角レンズになり、さらにその後2.1cm F4.5という超広角でありながら高性能なレンズへと発展しました。それら全てをベルテレ博士が手掛けられています。私は再度それを発展させて現代のレンズに応用する構想を、独りでずっと練っていました。

PY:「ずっと」というと?

原田:かれこれ10年以上(笑)。

PY:独りで?

原田:独りで(笑)。

PY:さすが、ベルテレ博士を敬愛してやまない原田さんですね(前出のインタビューを参照)。周りの反応はどうでしたか?

原田:「ビオゴン」って口から出た瞬間、「それ自分の趣味じゃん!」ってなりますからここは慎重に行こうと。もちろん単なる趣味ではなくて、れっきとした理由があってのことなんですが、誤解されると困るのでビオゴンの発展型で行こうとしていることは最初のうちは黙っていたんです(笑)。

PY:なぜビオゴンタイプだったのでしょう?

原田:いいんですか? この話は長くなりますよ?(笑) そもそも対称型のレンズ構成には大きく分けて2種類あります。ひとつは凸凹凸の構成をとるガウスタイプ。もうひとつが凹凸凹の構成をとるビオゴンタイプです。どちらのタイプも、得意とする画角と明るさの点で一長一短なのですが、いずれにせよ、ここは対称型しか無いと思いました。その理由は対称型の特徴として、像面湾曲やディストーション抑制に優れているんです。これは得難い特性です。それを活かしつつ、これらの型が持っている欠点をどう補えば、動画にも配慮した、AF可能な50mm F1.2を実現させられるか。これまでFマウントではミラーのスペースのために50㎜で凹凸凹構成は難しかったのですが、Zマウントならそれも視野に入れて検討できるのです。この点についても対称型、特にビオゴンタイプの秘められた可能性について個人的にずっと研究してきたので、解決の目星はついていました。それがニコンの商品解説にある「多数の凸レンズを凹レンズで挟み込んだ対称型のレンズ群を絞り前後に対称に配置し、さらにその前後を凹レンズで挟み込んだ」の部分です。つまり凸レンズの使い方と、対称性をいくつも重ねていき、部分としてもレンズ全体としても収差を無理なく綺麗に補正する工夫です。もちろん実際にはガウスタイプも長らく研究してきて試してみたのですが、比較的少ない枚数である程度の性能を出すことには向いているものの、非常に高いレベルの性能を出すには限界も感じました。その結果を見てビオゴンタイプで行くことにしたんです。

PY:ところでレンズ構成って、どうやって決めるのですか? すべての開発の起点になるわけですから、やはりここは時間をかけてじっくり考えるんですよね?

原田:いや、いわゆる閃きみたいなのは大体3日です(笑)。以前のインタビューでもお話ししましたが、AF-S NIKKOR 24-70㎜ f/2.8E ED VRの開発時に凹先行でVRを実現するアイディアも3日でした。それ以上は集中力が続かない(笑)。もちろん正式な決定のためには客観的データを集め、あらゆる方向から検討を重ねて最善の選択をするのですが、これまでの10年の自主研究と短期決戦の3日によって、ガウスタイプとビオゴンタイプ、どちらが「最高の画質」「静かで高精度なAF」「動画への配慮」を満たすのに適しているか、私の中では答えが出ていました。ただ、これがもしFマウントだったら、まったく違う答えを出していたでしょうね。少なくとも対称型は考えなかったと思います。これが実現できたのは、やはりZマウントになったからです。対称型のレンズはその名の通り、絞りを挟んで前後のレンズ構成が対称になっているのですが、前後のレンズ群の特性バランス、われわれは「パワー配置」と呼んでいますが、これが釣り合っている状態が望ましい。もしFマウントだったらどうでしょう? いくら前側を大口径にしてパワーを上げても、後ろ側のレンズ群のパワーが小さいままでは、前後のバランスがとれません。それではこのレンズ構成の良さを生かせないのです。繰り返しますが、Zマウントの大きな口径をめいっぱい使えたからこそ実現できた新しいレンズタイプ。今、私たちは大口径かつショートフランジバックのZマウントで設計できるということで歴史上もっとも光学設計的に有利な条件なんです。その条件ならではのレンズタイプ、つまり写真レンズの発展の最先端にいるのです。

PY:そもそも広角レンズ用として設計されたビオゴンタイプを、50mmに仕立てるのは難しいのでは?

原田:今までお話ししたように、改善ポイントは温めていましたから、私の中では「行ける」という確信は最初からありましたし、ニコンのレンズ設計の手法をもってすれば、基本設計までは割とすぐにできてしまうのです。それほど難しいことではありません。本当に難しいのはAF化のメカや製造との整合と、写りの微調整です。メカについては中野が説明するでしょうから光学性能について述べますと、このレンズの設計で大半の時間を費やしたのは、「シャープだけど柔らかい」という描写のバランスをとることでした。私、いわゆる「カリカリ」と呼ばれる描写が大嫌いなんですよ。

PY:分かります。私もそうです。

原田:昔、私がまだこの仕事に就いたばかりの頃のことですが、特に超望遠レンズの設計を得意にされていた先輩に「カリカリに写るのは、実は収差の補正が上手くできていないからなんだよ。良いレンズは描写が柔らかい」と言われたことがあります。当時の私は「カリカリ=ピントがばっちり合っていることの証」と信じて疑わなかったので、「いったいどういう意味だろう?」と思いました。ところが、5年、10年とレンズの開発を続けていくうちに、「ああ、あの時あの人が言っていたのはこういうことか・・・」と、だんだん分かってきたんです。なので今回、あの時に言われたことを、今一度ここできっちり突き詰めてみようと思いました。ひとつひとつの小さな問題を、力技ではなくて丁寧に対処していくことによって、シャープだけど柔らかい、見ていて気持ちの良い自然な描写が得られることを、このレンズで証明したかったんです。

PY:カリカリって、一見よく写っているように見えちゃうんですよね。

原田:でも実は違うんです。同じことはボケにも言えます。「ピントが合っていない」ということと、「ボケ」は違います。大きいけれど雑なボケの上に、カリカリに硬く写った被写体を重ねて、「ハイ、立体感一丁あがり!」のような写りは、単に両極端にある二つの事象をバラバラに見せているだけで、立体感では無いと私は思います。大事なのは「その間にあって両者を繋いでいるもの」と、その「質」です。決して安いとは言えないレンズを買っていただくわけですから、安っぽい写りをお見せするわけには行きません。「F1.2だからこのぐらいで許して」もあり得ません。「これが『本当の立体感が感じられる』レンズの写りです」と胸を張って言えるものじゃなきゃダメだと思いました。ちなみにその先輩からは、「私の先輩達からも常々、『最新の技術で凄い50㎜を作りたい』と聞かされていたが、このレンズでそれが出来たね」と言ってもらえました。あれは嬉しかったですね。

PY:それにしても、ビオゴンタイプをさらに明るく発展させるなんて、よくぞその解に辿り着きましたね。

原田:そう思ってもらえますか? 実はビオゴンは「ペニシリンと並ぶ20世紀の大発明」であると巷では言われているそうです。だとしたらですよ、こちらは21世紀のちょっとした進歩なんじゃないかと。今、自分で言ってみましたが調子乗りすぎですね、すみません(笑)。

PY:(笑)つまり、それほどの自信作ということですね。

原田:今のところ、世界で最も明るいビオゴンタイプだと思います。しかも高精度かつ動画に適したしたAFにも対応している。これは「ビオゴンをもっと良くしなさい」とベルテレ博士が後世に与えた宿題に、70年近く経ってなんとか答えの一つを提示できたかな? という感じです。

隙間がない!

PY:こんなにガラスが詰まったレンズでAF化するのは、制御が大変だったのではないですか?

中野:その通りです。このレンズには大きなガラスがたくさん使われていますが、AFは必須要件だったので、Noctのようにほとんどのレンズを全体繰り出しのように動かすことは困難でした。そこでレンズの一部だけを動かすインナーフォーカスを採用したのですが、F1.2の太い光束を通すレンズは、どこをとっても大きく重い。もれなくAFで動かすレンズも大きく重くなっています。さらに、今回は数少ない要件のひとつに「動画への配慮」がありました。つまり録画している間中、繊細なフォーカシングをずっとし続けなければいけないということです。大きく重いガラスを駆動させるだけであれば超音波モーターが有利ですが、静止画だけでなく、低速で滑らかな動画に配慮した駆動制御を行うには超音波モーターでは不十分であり、アクチュエーターも制約が生まれます。当然、その他にも振動や作動音への配慮もしなければいけませんし、動かすのにも、止めるのも大変になるわけです。ただ、これらの問題は、メカの制約が無ければ、簡単に解決することではあるんですが。

PY:ところが実際には制約だらけなんですね。

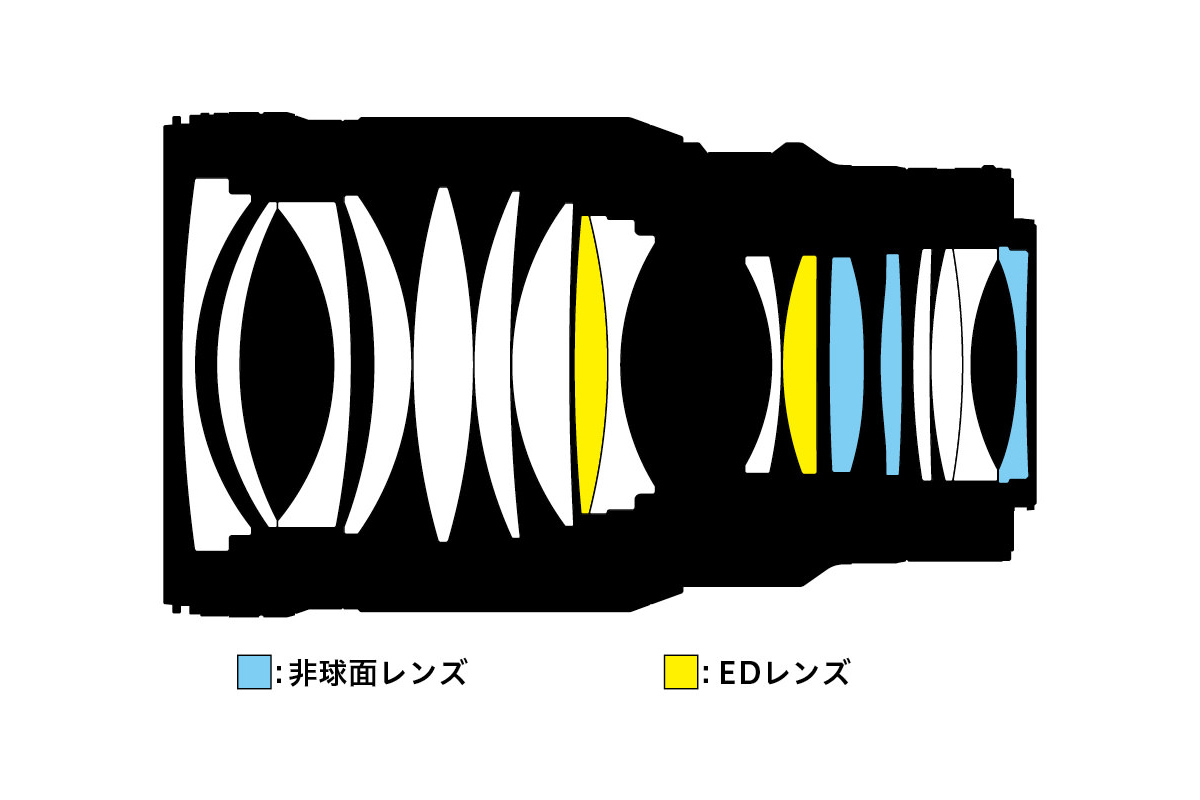

中野:この断面図を見てください。この黒い隙間の部分にメカが入るのですが、この少なさです。実際には外観部品がありますから、使える部分はこれで見るよりずっと少ない。原田から出てきた光学案と、デザイン案や機能要件などを重ね合わせて、使える場所のあまりの少なさに「この隙間でどう構成しろと??」と最初は途方に暮れました。

原田:私と組むメカ担当の方はみなさん苦労されるんです。私がすぐにレンズを大きくしてしまうので。

PY:AFの駆動はステッピングモーター(STM)ですよね?

中野:はい。まずそこが最初のチャレンジでした。STMで駆動させるフォーカスレンズとしてはこれまでのNIKKORではいちばん重いんです。今まではSTMの性質上、軽いレンズしか動かしてきませんでした。STM駆動でも少しずつ重いレンズを駆動できるようにはなっていたのですが、こんなに重いレンズを動かしたのは今回が初めてです。しかも使えるSTMは、この隙間に入るほど小さなものである必要があります。すべてが未知の領域で、前例で流用できる技術はあまり無く、結果、多くの部分が新規の技術開発になりました。

PY:難しい課題が山積していたわけですが、最終的にはどのように解決されたのですか?

中野:残念ながら詳細はお話しできないのですが、今までとは全く違う対応方法を考えることで解決しました。今までの構成を捨てて、重いフォーカス群を小さな力で高精度に動かすことができ、さらに高い光学性能も確保できる新しいメカ構造を生み出しました。従来の技術を捨て、発想を転換し、新しいものを生み出す以外に残された道は無かったんです。それに従来からさらに強化された現在のNIKKOR開発体制が、課題の早期解決に繋がっています。今回も製造部門と一緒に解決策を考え、テストを重ねてきました。その協力体制が功を奏した部分もたくさんあります。

PY:そういう時に、「原田さん、もうちょっとガラス小さくしてください」とか、「陳さん、もっと外径大きくしちゃっていいですか?」みたいなことは無いんですか?

中野:ああ、その手があったか(笑)。いや、それはまったく考えていませんでした。当然ガラスは原田とやりとりを重ねた結果、仕上がったものですし、外径についてはこれ以上は絶対に大きくしないと考えていました。というのはこのレンズ、私自身とても楽しみにしていたレンズでもあるんです。私自身写真を撮るのが好きで、明るい単焦点レンズばかり使って写真を撮っています。運よくレンズを設計する仕事に就いたのですから、いつかはそんなレンズを作りたいと思っていました。だから今回の担当に選ばれた時は嬉しかったですね。だからこそ、妥協をするつもりは全くありませんでしたし、お客様に最高のものを使っていただきたいと思っていました。それだけは絶対に譲れないと。なので、どこかに解決策がある筈だと、毎日考え続けました。「最高の画質を実現する」が最大の目標ですが、大きさ、重さも大事ですから。

PY:単に「AFできればいい」というものでもないですしね。

中野:そうです。フォーカス周りに限った話ではありませんが、実際に使っていれば、ちょっとぶつけるぐらいのことは普通にありますよね。普通に使っているだけで性能が変わってしまうなんてことはあってはならないので、耐衝撃まできちっと対応しなければ「商品」として成立しません。そこがメカ設計のいちばん難しくて、大事なところです。

PY:必要とされるAFの精度自体も、Fマウントとは全然違いますか?

中野:違いますね。Zマウントになって、レンズの性能が全体的に底上げされました。それも飛躍的に。項目によっては数値がひと桁違うものもあります。当然、AFもFマウントとは比べものにならない精度が求められています。

PY:大変でしたね。

中野:本当に大変でした。「でした」って過去形で言えることが今は嬉しいです(笑)。しかしその甲斐あって、いいものができたと思います。

F1.2ニッコールの大先輩「NIKKOR-S Auto 55mm F1.2」と、55年の時を超えたツーショット。

F1.2ニッコールの大先輩「NIKKOR-S Auto 55mm F1.2」と、55年の時を超えたツーショット。

PY:みなさんのお話を伺って、すごいレンズが出来上がったことを実感しました。フォトヨドバシでレビューできる日が楽しみです。最後に、このレンズをどんな人たちに使ってもらいたいか、それぞれお聞かせください。

陳:50mmはみなさん使い慣れた焦点距離だと思いますが、それでもきっと驚かれる筈です。今までの撮影に物足りなさを感じている人たちも、ぜひ手に入れて試していただきたいと思います。また、F1.2というスペック、ポートレート撮影専用ではないかと普通に思いますが、実際撮った写真を見たら物撮りにも凄く向いています。被写体から徐々に背景へボケていくことで、撮影者の繊細な感情やこだわりも伝わってくると考えています。また、最大撮影倍率は0.15倍、NIKKOR Z 50mm f/1.8 Sと同じレベルになりますので、寄りたい時は寄れます。使うほどこのレンズの良さが分かりますので、普段からたくさん使っていただければと思います。

中野:自分自身、待ち望んでいたレンズがこれです。自分の趣味の写真は暗いところでの撮影が多いのですが、その時に威力を発揮すると思います。同じような趣味をお持ちの方にはぜひ使っていただきたいです。それと50mmの画角は人間の目に近いと言われますが、それに加えて、夢中になると他が見えなくなるという「意識の集中」まで表現してくれるレンズだと思います。そのあたりもご自身の作品作りに役立てていただければと思います。

原田:光学設計者にとって、50mmというのは特別なレンズです。とても難しい。歴史的にも「標準レンズ」と呼ばれて各社大事にしてきた焦点距離です。しかし、設計的には広角や望遠に比べると、画角も、収差の出方も、使えるレンズ構成も、実は中途半端で決定版がないんですね。そのせいか、これまで多く用いられてきたガウスタイプ特有のある程度収差の残る写りが「50mmらしい」と思われていたりもするのですが、今回その収差を丁寧に、極力きれいに補正しました。その結果、実際に使った方々からは「まるで望遠のよう」「中判で撮ったみたい」「立体感が凄い」というフィードバックをいただいています。また、サンプル画像が公開された日にはお客様から驚きの声が上がっていましたが、私もそういう書き込みを見て喜んでいました。それこそが目指していたことなので、このレンズで50mmの新たな境地を切り拓いたという自負はあります。でも一方で、レンズって優劣ではないとも思うんです。例えるなら読書、本と一緒です。たとえ書評で絶賛されたり、反対に酷評されていたとしても、自分にとって面白いかどうかとは全く別の話です。このレンズを買って使っていただきたいのはもちろんです。ぜひ買ってくださいお願いします!(笑)。でも、Zマウントはアダプターでいろんなレンズが最も楽しめるマウントでもあります。試しにいにしえのレンズを使ってみれば、新しいレンズにはない魅力が発見できるかもしれませんし、その逆に新しいレンズの美点もより感じられると思います。そんなふうに優劣ではなく、個性を楽しめるのって贅沢なことですよね。読書に例えれば古典も現代文学も同時に楽しむみたいに「レンズを読む」。それが言いたくて、今日は私物の古いカメラやレンズを持ち込んで来ました(笑)。どんなレンズを使うにせよ、最終的にみなさんの写真の世界が広がって、毎日が豊かになってくれれば、カメラの世界に携わる者としてこんなに嬉しいことはありません。

そしてインタビューの後には、この「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」で撮影された作例のプリントを前に、好きな写真、注目してほしいポイントのプレゼン大会。これらの作例はこちらでご覧いただけます。各自のプレゼン内容は割愛しますが、3人とも、目をキラキラさせながら興奮気味に話す様子が印象的でした。本当に、写真やカメラが大好きな人たちなんだなあと。こういう人たちがニコンでレンズを作っている。なんだか、安心しませんか。

そしてインタビューの後には、この「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」で撮影された作例のプリントを前に、好きな写真、注目してほしいポイントのプレゼン大会。これらの作例はこちらでご覧いただけます。各自のプレゼン内容は割愛しますが、3人とも、目をキラキラさせながら興奮気味に話す様子が印象的でした。本当に、写真やカメラが大好きな人たちなんだなあと。こういう人たちがニコンでレンズを作っている。なんだか、安心しませんか。

今回お話を伺ったみなさん。左から中野さん、原田さん、陳さん。ありがとうございました!(この撮影時のみ、マスクを外していただきました)

今回お話を伺ったみなさん。左から中野さん、原田さん、陳さん。ありがとうございました!(この撮影時のみ、マスクを外していただきました)

( 2020.12.11 )

このレンズがどんなレンズか、それは今インタビューをお読みいただいた通り。人類が70年近くかけて解いた宿題がこれです。